特に家族で生活している場合、テレビを複数の部屋で観たいこともあるでしょう。

1つのテレビアンテナで複数のテレビを観るためには、分配器が必要です。

BSやCSなどの衛星放送でも、地上デジタル放送でも必要になります。

分配器は自分で購入して設置することが可能です。

しかし、正しい配線で各テレビとアンテナをつなぐには、分配器の仕組みを理解することが必要になります。

ここでは分配器の仕組みや分波器との違い、設置の流れなどをまとめます。

テレビアンテナの分配器とは

.jpg)

分配器とは、電気信号を分ける機器です

「電波を分ける」という説明は厳密には違います。電波はテレビアンテナで受信した後、電気信号に変換されるからです。

その電気信号を分けて、複数の機器で使えるようにするのが分配器です。

テレビで使うとは限りませんが、一般家庭ではテレビ用に使われることが多くなります。

分配器を使えば、1基のアンテナで複数のテレビでの放送視聴が可能です。

分配器を使わずに同じことをするには、テレビの数だけアンテナを設置する必要があります。

分配器は電気信号を分散させるため、いわゆる「電波が弱い」状態になります。

地デジ放送なら放送局が地上にあるため、それほど電波が弱くなることはありません。

しかし、宇宙から受信する衛星放送だと電波が弱くなることもあります。

その場合はブースターという機器で電波を増幅させて補強します。

分配器と分波器の違い

.png)

.jpg)

分配器は「電波を分ける」ものです。

テレビの分配器は、ケーブルの電波信号を複数のテレビに分配するための機器です。

これを使うと、1つの信号源から来るテレビ放送やケーブルチャンネルを複数のテレビやレコーダーなどで視聴・録画することができます。

分配器には複数の出力ポートがあり、これらのポートから各テレビや機器に信号が送られます。

通常、分配器は2つ以上の出力ポートを持ち、それぞれのポートに信号が均等に分配されます。

例えば、分配器を使って家庭内の異なる部屋のテレビで同じチャンネルを視聴する場合、1つのテレビアンテナやケーブル信号を分配器に接続し、分配器の各出力ポートからそれぞれのテレビに接続します。

このようにすることで、1つのテレビアンテナから複数のテレビで同じ映像や音声を視聴することが可能になります。

分配器は家庭用テレビシステムやマルチメディアセットアップなどで一般的に使用され、複数のテレビや機器が同じ信号を共有する際に必要な装置となります。

分波器は「電波の種類を分ける」働きをします。

電波の種類は主に衛星、地上波です。BSとCSは、分波器では両方「衛星」としてまとめられます。

電波を分ける理由は「家に入ってくる時の電波は混在している」からです。テレビの端子を想像してください。

コンセントのように壁面についている、丸型の端子で衛星と地上波の両方の放送を観ている人の大部分は、端子1つで観ているでしょう。

電波の違う放送を1つの端子で観られるのは、電波が混在しているからです。

しかし、混在したままではテレビが対応できません。そのため、分波器で電波を分けてテレビにつなぐのです。

テレビには「BS/CS」「地上波」という端子があります。

分けた電波を、それぞれの端子につなぐ必要があります。⇩

つまり、地上デジタル放送と衛星放送を両方観ている人は、ほとんどが分波器を使っています。

分波器は5cm×5cm程度の小さな部品です。

小さい部品なので、自分が分波器を使っていることに気づいていない人も多いでしょう。

特に集合住宅でアンテナやケーブルを共有して使用している場合には気づきにくい機器です。

分波器は電波を分配しても、電波はあまり弱くならないのが特徴です。

分配器の選び方

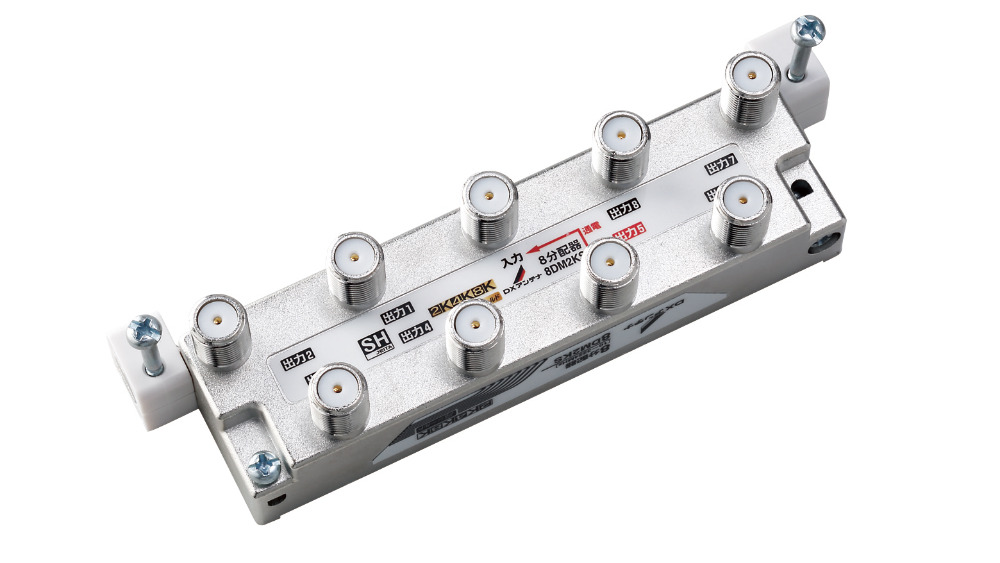

-e1738039349797.jpg)

(画像引用:DX ANTENA)

分配器の選び方にはいくつかポイントがあります。

特にBSアンテナで衛星放送を視聴する場合は注意が必要です。

BS用の分配器を分類する基準はいくつかあります。

その1つが「アンテナへの電気の送り方」です。

実は、意外かもしれませんがテレビアンテナにはコンセントなどの電源がないのです。

BSなどの衛星放送用でも地上波の放送用でも、電源がついているものはありません。

テレビアンテナ本体には電源がないため、アンテナを動かすための電気はテレビ本体から送られています。

「テレビアンテナが必要な時は必ずテレビがついているから」という理由です。

別途コンセントを用意すると、壁の中に電線を通す穴を増やすことになり、建物の強度が落ちる可能性もあります。

このため、テレビアンテナの電源はテレビから確保するのがベストなのです。

そして、電気の送り方で分配器を分類すると2通りに分かれます。

全端子通電型と、1端子通電型です。

1端子通電型では、複数の部屋でテレビを観ることができません。

複数の部屋でテレビを観たい場合は、全端子通電型が必要です。

1端子通電型は、テレビアンテナに電気を送るテレビが1台しかありません。

そのテレビをつければアンテナが動作します。このテレビをテレビBとすると、テレビBだけはいつでも番組を視聴できます。

しかし、他のテレビはアンテナに電気を送れないので、テレビAの電源を付けてもアンテナは眠ったままです。

別の部屋でテレビBがついている時のみ、他のテレビも視聴可能となります。

つまり、1端子通電型にすると「アンテナに電気を送るためにわざわざテレビBをつけないといけない」のです。

全端子通電形の分配器は全ての出力端子から入力端子へ電流が通過します。

明らかに1端子通電型の分配器は不便なので、テレビを複数の部屋で観る家庭では全端子通電型が使われます。

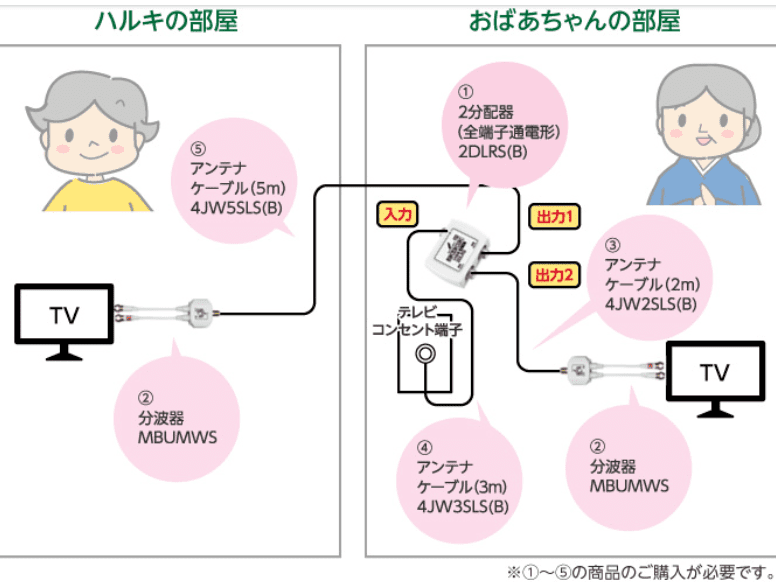

分配器の接続方法

(画像引用:DXアンテナ「部屋にテレビを追加したい 分配器編1」)

分配器の設置方法はシンプルです。

簡単にいうと「通常のテレビケーブルの間に1つの部品を追加するだけ」で完了します。

分配器は5cm×5cm程度の小さなパーツですが、これを配線の途中に入れるだけなのです。

まず壁面のテレビ端子と分配器をつなぎます。次に、分配器と各テレビをつなげば完了です。

配線が増えるのでケーブルの用意が必要ですが、すでにケーブルがあるなら、分配器を買うだけで必要なものがそろいます。

分配によって電波が弱くなった時には、ブースターも追加します。ブースターをつける方法も難しくはありません。

原理は、ただ分配器にブースターをつなぐだけです。

細かく書くと、ブースターは電源部・増幅部と分かれているので、それぞれの配線が必要になります。

しかし、基本は「分配器につなぐものがテレビ以外にも増える」という風にシンプルに考えてください。

分配器に関する注意点まとめ

.png)

上記で分配器の接続経路を確認しましたが、ここでは接続時の注意点を紹介します。

テレビを適切に映すための分配器ですが、誤って接続してしまうと映りが悪くなったり、映らなくなってしまうとこもあるので、以下の注意点に目を通して、参考にしてください。

購入時に分配器の接続対象を確認する

(画像引用:Amazon「分配器切替器8K @ 30Hz 4K @ 120Hz複数ソースおよびディスプレイ用スプリッターコンバーター」)

”分配器”と呼ばれるものは、テレビだけでなくパソコン用のものなども売っています。

そのため、テレビ用のものを購入したつもりでも、PC用を買ってしまっていたという失敗例が相次いでいるようです。

購入まえに、テレビ用やパソコン用の分配器があることを理解しておけば、間違えて購入することはないはずです。

分配器は利用用途に合っているものかどうか、必ず確認してから購入しましょう。

使わない端子をそのままにしない

使わない出力端子には”ダミー抵抗”を使用しましょう。

予備として多めの端子を購入し使わない端子がある場合、接続後は端子の部分が露出したままになっているでしょう。

しかしこれを放っておくと電波が漏れてしまい、映像が乱れる危険性があります。

また、端子やケーブル内部にほこりが溜まったり故障のリスクも高まるので、そのままにせずダミー抵抗を利用しましょう。

およそ500円~で購入できる手ごろな装備です。

|

|

| 商品名 | 電流カット形ダミー抵抗[2K・4K・8K対応] |

| メーカー販売価格 | 862円 |

| 型番 | DR75S(P) |

ブースターは分配器よりもテレビ側に接続しない

何らかの影響でテレビの移りが悪くなったり、元から電波が弱い地域ではブースターを設置することがあります。

ブースターは電波を増幅させるための機器です。

分配器は電波を分配するものですが、その際にわずかなノイズが生じるため、分配器よりテレビ側にブースターを接続すると、ノイズまで増幅してしまう可能性があります。

分配器の導入にともないブースターを利用するときは、分配器よりもテレビアンテナ側にブースターを接続するようにしましょう。

以上の点を踏まえて、自分ではどのように接続したらいいか分からない・できないという方は迷わず専門家に相談しましょう。

テレビの設置工事と一緒に分配器を付けてもらう

-e1738039594495.jpg)

テレビを購入する時、そのまま設置工事も業者に依頼することもあるでしょう。

その場合は分配器の設置も一緒にしてもらう選択肢もあります。業者が設置する時の料金は2分配、3分配など分配の数によって決めるパターンがよく見られます。

その多くは分配器の代金も含むものです。ただ、分配器は安ければ150円前後で買えます。

業者の設置料金は大部分が人件費と考えられるでしょう。

テレビの設置サービスについて代金を払っている場合は、交渉すれば分配器の設置費用を割り引いてもらえる可能性もあります。

特にテレビを購入した家電量販店に設置をしてもらう場合、テレビ購入へのお礼としてサービスしてもらえることもあるでしょう。

どのようなやり方で設置するにしても、分配器の設置は難しいものではないといえますが、わかりにくいときは業者に相談してみるとよいでしょう。

テレビの分配器選びに迷ったらアンテナ業者を呼ぼう

テレビの分配器選びに迷った際はテレビアンテナ業者を呼ぶのがおすすめです。

テレビアンテナ業者は専門家であり、豊富な経験と知識を持っています。

適切な分配器の選定や設置に関するアドバイスを提供し、最適な設備を選ぶ手助けをさせて頂いております。

また、地域や環境に適した最適な分配器をおすすめしているので、テレビの受信状態や視聴環境を考慮した選定が可能です。

分配器には、同軸ケーブルを通じてテレビ電波を分配できる数が多いもの少ないもの、屋内用もしくは屋外用のもの、BS/CS放送や新4K8K衛星放送に対応するものなど様々な種類がございます。

信号強度や周囲の電波状況、視聴する番組に合わせて的確に判断し、最適な分配器を提案させていただきます。

さらに、専門知識を持ったプロが設備の取り付けや配線を適切に行うので、信号の劣化やノイズの発生を最小限に抑え、安定した視聴環境を実現できます。

みずほアンテナでは、最適な周辺機器の提案、テレビ電波を送信するテレビアンテナケーブルの追加が必要な場合の対応などアンテナ設置に関連する全てをサポートをいたします。

「みずほさんへ頼んでよかった」とすべてのお客様に思って頂ける努めておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

テレビアンテナ業者を呼ぶことで専門的なアドバイスや適切な分配器の選定、設置作業が行われ、最適な状態でテレビを楽しむことができるため、迷った際にはプロのサービスを利用することをおすすめします。

分配器には様々な形や機能を持つ種類がありますが、複数のテレビで視聴する場合は”全端子通電型”を選ぶことで失敗を防ぐことができます。

迷ったら全端子通電型を購入、それでも接続方法が分からない!といった方はテレビアンテナ専門業者に依頼しましょう。

ー関連記事ー

☞【アンテナケーブル延長のやり方は?よくあるトラブルと対処法を解説】

☞【テレビアンテナ用のブースターとは?選び方や設置方法などを解説!】