日本人のテレビ離れが指摘されていますが、それでもテレビは現代人にとってなくてはならないアイテムのひとつです。

テレビ電波の基地局数も多く、日本のテレビ視聴環境は良好だといえます。

その環境に一役買っているのが八木式アンテナでしょう。

しかし、八木式アンテナの外観を気にして、屋根裏設置を希望する家庭も多くなっています。

八木式アンテナは屋根裏に設置できるのでしょうか。

もし設置するなら、どのような点に注意すべきかを見ていきましょう。

屋根裏へテレビアンテナ設置は可能?

八木式アンテナが電波受信に優れているとはいえ、屋根裏に設置するとなると、電波が屋根や壁に遮られて電波レベルが弱くなる事実を認識しなければなりません。

そのため、八木式アンテナの屋根裏設置では、アンテナ工事以外にブースター工事を必要とするケースが多いです。

また、八木式アンテナはある程度の大きさがあるので、設置するためのスペースを屋根裏に確保できるかもポイントです。

屋根裏を物置や生活スペースとして使用している場合は荷物を整理して、スペースを確保しましょう。

だいたい、1辺2m弱の正方形が設置スペースの目安になります。

屋根裏設置の工事では、最初に屋根裏の電波レベルを調査してから、設置スペースや点検口の有無を確認します。

近年建てられたなら屋根裏の点検口がある住宅がほとんどですが、古い住宅の場合は、点検口がないケースがあるので注意が必要です。

これらの確認作業が終わったら、八木式アンテナの組み立てに入ります。

屋外に同軸ケーブルがある場合は一度切断してから屋根裏につなぎ直して、ブースター工事などを行います。

すべての工事が終わったらテレビ視聴が可能かを確認して、問題がなければ設置完了です。

屋根裏設置できるテレビアンテナの種類

屋根裏設置できる地デジアンテナを2種類ご紹介します。

✓②デザインアンテナ

電波の受信性能は、①八木式(UHF)アンテナのほうが②デザインアンテナよりも優れています。

そのため屋根裏設置にあたり、受信電波のレベルにより適した種類が異なります。

ただし①八木式アンテナも②デザインアンテナも電波のレベルはある程度必要です。

アンテナと電波塔・中継局の間に屋根や外壁を挟んでいるためです。

なお八木式アンテナには素子(電波を受信する部分)の多い機種もあります。

屋根裏設置は高度な技術が必要です。

依頼者からはまったく見えない箇所での工事のため信頼できる業者である必要もあります。

どうしても屋根裏設置にこだわる方はアンテナ工事を専門としている業者への相談をおすすめします。

①八木式アンテナ

八木式アンテナとは、親局や中継局から送信されているテレビ電波を受信するためのものです。

1本の支柱と直角になるようにアンテナが付いているのが特徴です。

このアンテナには短い金属の棒がたくさん付いており、魚骨のような外観と形容されています。

この短い骨の数は素子と呼ばれるもので、素子の数で受信感度が変わります。

住宅に設置する場合は、14~20素子の八木式アンテナを取り付けるのが一般的で、電波状況が弱い地域ほど素子の数が多くなります。

八木式アンテナの最大の特徴は、屋根に直接設置することでテレビ電波をダイレクトに受信できることです。

このおかげで、八木式アンテナはデザインアンテナや室内アンテナと比べてもダントツの受信感度を誇っています。

さらに、テレビの電波はしっかりキャッチしたいけれど住宅の外観が気になるという家庭では、八木式アンテナの屋根裏設置を検討すると良いでしょう。

八木式アンテナの形はよく「魚の骨」に例えられますが、八木式アンテナは以下3つで構成されています。

なお写真の通り、魚でいう頭の部分が【反射器】です。

電波塔の方向は反射器とよく間違われますが、導波器が向いている方向に電波塔があります。

八木式アンテナは構造がシンプルなことから、比較的安価で購入できます。

本体価格を含む設置費用の相場は、1万5000円~3万円くらいとなっています。

また、受信感度が高いため追加でブースターを導入する必要が少なくその分の費用も節約できます。

故障による修理や交換を考えた場合、コストを低く抑えることができることは大きなメリットと言えます。

そのため、アンテナ設置費用を少しでも抑えたいという方には選びやすいアンテナです。

一般的に八木式アンテナは見晴らしの良い場所に設置されることが多く、天候の影響を受けやすいというデメリットがあります。

雨風だけでなく雪を遮るものもありませんので、台風が来た際には強風による転倒、大雪が降れば雪の重みでアンテナが折れることも考えられます。

アンテナの重量は1㎏程度と軽量ですが、見た目より遥かに頑丈な仕組みで出来ており風速50mまで耐えることができます。

(風速50mとは数十年に一度の超大型台風で観測されるレベルです)

そのため、そう簡単に転倒したり折れたりするものではありませんが、万が一の場合があることは知っておくことは重要です。

八木式アンテナのデメリットとして次に挙げられるのは、メンテナンスのしずらさが挙げられます。

八木式アンテナの設置場所はご自宅の電波状況や周辺環境によって様々ではありますが、一般的に屋根上や屋根の破風板、外壁など高所に設置することがほとんどです。

そのため、素人がメンテナンスを行うことは困難です。

例えば強風によりアンテナの向きがズレたとして、現状確認やちょっとした調整なども高所作業で危険が伴いますので専門業者へ依頼する必要があります。

しかしながら、一般的には10年以上メンテナンスすることなく正常に稼働していることがほとんどです。

ー関連記事ー

☞【八木式アンテナの特徴を紹介!設置方法は?メリットデメリットは?】

②デザインアンテナ

デザインアンテナは長方形のスタイリッシュな形が特徴的です。

その形や設置場所から、別名「平面アンテナ」「フラットアンテナ」「壁面アンテナ」とも呼ばれています。

デザインアンテナのカラーバリエーションは黒、白、茶、ベージュの4色と豊富で、ご自宅の外壁のお色味に合わせてお好みでお選び頂けます。

外観に溶け込むデザインが人気となっており、新築のお宅や外観を気にされる方から設置を希望される方が増えております。

尚、デザインアンテナはご自宅の構造や電波数値など条件が合えば設置できます。

ー関連記事ー

☞【デザインアンテナとは?メリット・デメリットや取り付け費用、失敗しないコツを解説】

八木式アンテナとデザインアンテナの違い

デザインアンテナは、地上デジタル放送の民放番組を視聴できるよう設置するアンテナで、箱状の形をしていてデザイン性に優れています。

デザインアンテナのカラーバリエーションは黒、白、茶、ベージュの4色と豊富です。

地デジアンテナは八木式アンテナとデザインアンテナの2種類がございますが、どちらをお選びいただいても受信性能の差はございません。

しかし、八木式アンテナの最大メリットは、テレビ電波を受信しやすい点です。

八木式アンテナは指向性が高く、安定したテレビ視聴を期待できることから、電波が弱い地域であっても設置が可能です。

同様の理由で、電波が届きにくい地方局の放送であっても受信しやすくなります。

さらに、八木式アンテナは一般的に屋上に取りつけるので、受信構造からも有利と言えます。

デザインアンテナは八木式とアンテナと異なり設置する高さに限界がありますので、電波の弱い地域では設置不可のケースもあります。

八木式アンテナと言えば魚の骨のような形が特徴的です。

八木式アンテナの形は、屋根の上や外壁に設置されているとどうしても目立ってしまいます。

最近では目立ちにくいオシャレな地デジアンテナもあるため、それらと比較すると八木式アンテナは外観に影響を与えるというデメリットがあります。

外観にもこだわって設計されている方にとってはせっかくの外観が台無しと思われる方もいますが、一方で「特に問題ない」と考える人もいらっしゃいます。

見た目の問題ですので、デメリットになるかどうかは個人差があります。

デザインアンテナは従来の八木式アンテナにかわる最新のモデルのため、最近では7割以上のお客様が、デザインアンテナを採用しています。

デザインアンテナは電波を受信するにあたり大事な部分である「素子」がアンテナ本体の中に入っていることも、八木式アンテナと大きく異なる部分です。

八木式アンテナの場合、素子がむき出しになっていることで鳥害の影響が考えられます。

鳥害(ちょうがい)とは、アンテナに鳥が止まることで被害を受けることを指します。

よく電線に鳩が止まっている光景を目にする方も多いと思いますが、それと同じようにアンテナにも鳥が止まることがあります。

アンテナに鳥が止まることで、アンテナの方向がズレてしまうことがあります。

アンテナは少しでも向きがズレると、テレビ映りが悪くまったり最悪全く映らなくなるなどテレビ視聴に大きな影響を及ぼします。

その他にも、アンテナに鳥が止まることで糞害の被害も伴います。

鳥の糞により屋根が汚れ、屋根自体の劣化を早めてしまうことにも繋がります。

鳥害の対策には、鳥よけグッズや防鳥ネットなどの活用が効果的です。

八木式アンテナは、屋根上や破風板などアンテナを屋根より突き出して設置することが多いため、天候の影響を受けやすいというデメリットもあります。

雨風を遮るのもがなく、直接雨に打たれ風にあたるためサビやすく劣化しやすくなります。

しかし、各アンテナメーカーではアンテナの素材にサビに強いステンレスを採用したり、防錆や防水対策を強化し劣化しにくくなるよう性能を向上させた商品なども販売されています。

中には、紫外線対策のため紫外線防止コーテイングなどを施している商品もあります。

そのため、八木式アンテナだからといって一概に劣化しやすいとは言い切れません。

屋根裏設置できないテレビアンテナ

BS/CSアンテナは残念ながら屋根裏には設置できません。

なぜならば、BS放送の電波は遮断物があるとアンテナまで到達しません。

BS放送の電波と地上波デジタルの電波、ひとくちに電波といっても電波の特徴は異なっているのです。

衛星放送で使用している周波数が高く、外壁材やガラスで電波が跳ね返ってしまいます。

一方、地上デジタル放送は低い周波数を使用しているため、外壁材やガラスを電波が透過し受信することができます。

BS/CSアンテナは南西方向に向けて設置しますが、南西方向に遮蔽物があると電波が受信できません。

しかし外壁に設置することで、ご自宅の美観を損ねると「気になる」という方もいらっしゃいます。

BS/CSアンテナは屋根裏に設置はできませんが、代案として人目につかない位置への設置をご提案します。

例えば、ベランダや屋根下にアンテナを隠すことで、家の前の通りから見えずに設置することができます。

BSアンテナのベランダ設置には注意すべき点もあります。

ベランダの手すりはBSアンテナ設置を前提に作られたものではありません。

従って、手すりが強風の影響を受けたBSアンテナの重みに耐えられなくなり、破損の可能性も考えられますので注意が必要です。

屋根裏にアンテナを設置できる条件

電波状況に問題がない

屋根裏にアンテナを設置できる条件1つ目は、十分な電波がご自宅の屋根裏に飛んでいることです。

十分な電波環境が整っていなければ、テレビ視聴に悪影響を及ぼします。

その為、電波状況のチェックは欠かせません。

ご自宅のある地域の電波状況が良好であるか、ご自宅の建物が電波を遮る構造でないか確認が必要です。

以下の項目が該当する場合、電波が弱い可能性があります。

①電波送信塔と距離が離れている

地上デジタルテレビ放送を視聴するためには、電波塔から送られる電波を受信します。

電波塔から距離が離れるほど電波は弱まってしまいます。

②電波塔とご自宅の間に高層ビルなど遮蔽物がある

電波塔からご自宅までの距離が近くても、その間に山や高層ビルなど遮蔽物があれば電波が遮られご自宅には十分な電波が届きません。

③屋根、外壁の素材に「ガルバリウム鋼板Ⓡ」が使用されている

ご自宅まで十分な電波が届いている場合でも、建物自体が電波を遮りやすい構造であった場合には屋根裏への設置はできません。

鉄やガルバリウム、メッキを施したガルバリウム鋼板Ⓡなどの金属は電波を遮断します。

④住宅が鉄筋構造である

鉄筋住宅の場合にも③と同様、電波を遮断し電波状況が悪くなる可能性が高くなります。

その場合には、屋内ではなく屋外に設置する必要があります。

⑤屋根に太陽光パネルを設置している

電波塔のある方向の屋根上に太陽光パネルを取り付けている場合には、電波が遮られてしまいます。

太陽光パネルを設置している場合にも、設置している方向によっては電波受信に影響が生じないケースもございます。

屋根裏に十分なスペースがある

屋根裏にアンテナを設置する場合、アンテナ大きさ分のスペースはもちろん人一人が設置作業を行うスペースが必要になります。

最低でも縦横の高さが1メートルずつは必要になります。

前述でもご紹介しましたが、縦長の作りであるデザインアンテナに比べ、横長の八木式アンテナはよりスペースが必要になります。

八木式アンテナを屋根裏に設置する場合には、最低縦横の高さが2メートル以上必要になります。

屋根裏にアンテナ配線がある

屋根裏にアンテナの配線が来ているかどうかも条件の1つです。

アンテナ設置後、アンテナとテレビ機器を同軸ケーブルと言われる電気通信用の電線で繋ぐ必要があります。

さらに、複数部屋でテレビを視聴したい場合には、電波を振り分ける「分配器」という機器も必要です。

従って、同軸ケーブルや分配器など必要な配線が来ていれば、スムーズにアンテナを取り付けることが出来ます。

新築の場合、分配器はハウスメーカーによって既に設置されていることがほとんどです。

屋根裏に続く点検口がある

屋根裏へは、屋根裏へと続く点検口から入ります。

点検口は一般的に廊下や浴室、クローゼットの天井などに設置されています。

点検口がない建物の場合、天井を加工し新たに点検口設置しなければ屋根裏への設置はできません。

新たに点検口を設置する場合、構造上重要な部材を傷付けてしまう危険性もありますので、専門業者の工事が必須となります。

ー関連記事ー

木造住宅かつ屋根が瓦の場合

屋根裏にアンテナを設置する上で、設置するご自宅が電波を通しやすい住宅構造であるかどうかということは重要になってきます。

まず、住宅は木造住宅と鉄筋住宅で分かれますが、木造住宅の方が電波を通しやすく屋根裏設置に向いています。

屋根の材質でお話すると、瓦やカラースレート(コロニアル)などの素材が最適です。

一方、屋根裏設置に不向きで断られるケースが以下の通りです。

上記材質は電波を遮断してしまうことが多く、屋根裏部屋にアンテナを設置することはおすすめできません。

しかし、設置場所によっては壁や窓から電波を拾えることもありますので、必ずしも設置不可という訳ではありません。

アンテナを屋根裏設置不可時の代替案

屋根上

屋根上は一軒家の中で一番電波を受信しやすい高所です。

屋根裏のように、屋根や壁に電波を遮られる心配もありませんし、高所であるため隣家により電波を遮られる可能性も低くなります。

遮るものが少ない分、雨や風、雪などの影響はダイレクトに受けてしまいます。

アンテナはそう簡単に倒れたり故障するものではありませんが、台風や災害時には気を付けていなければいけません。

外壁の高い位置

アンテナと言えば屋根上に設置しているイメージですが、電波状況によっては外壁に設置することもあります。

外壁に設置する場合には、なるべく電波の入りやすくなるよう高層に設置します。

設置場所によっては、屋根などで多少の雨風をしのげることもあり、外壁を提案されることも多いです。

ベランダ

屋根上や外壁にくらべると電波は一番入りづらいですが、壁に穴をあけることなく設置できることもありベランダ設置を希望される方も多いです。

アンテナを手すりの柵に挟み込み固定することもできます。

ベランダの手すりはアンテナ設置を前提に作られているものではありません。

従って、強風などの影響で手すりが変形してしまう可能性もあります。

破風板

アンテナは屋根上に設置しているイメージですが、破風板や外壁に取り付けることもあります。

UHFアンテナやユニコーンアンテナなどの設置場所として使用されています。

破風板にアンテナを設置する場合には、サイドベースという金具を使用し取り付けます。

サイドベースは雨風にも強く錆びにくい素材でできており、場所も選ばず設置できます。

設置場所によっては、正面から見えづらく外壁を損なうことなく設置できる場合もあります。

電波環境・電波強度を測定する方法

アンテナ設置において電波環境を測定することは重要です。

アンテナを設置したい場所でどの程度電波を受信できるか、測定方法を5つご紹介します。

簡単にできる方法は3番めのご近所のアンテナ設置状況の確認です。

ご近所さんはおおよそ同じ電波環境だと思われるため参考になります。

電波環境は電波塔・中継局との距離と、周辺環境が大きく左右します。

ご近所さんと同じような環境にご自宅が建っている場合は、前者と後者両方の要因を推測できます。

またご自宅の造りもアンテナ設置に大きく影響します。

屋根の上に太陽光パネルを整備している場合や鉄筋コンクリート造りの建物の場合は屋根裏設置が困難かもしれません。

Webサイトで強電界地域かどうか調べる

電波の強さは「電界」という表現に由来しますが、テレビの電波が強い地域のことを「強電界」弱い地域のことを「弱電界」、それなりの電波が届く地域のことを「中電界」と言います。

強電界地域は電波塔との距離が近く、電波塔との間に遮蔽物がない場所を指すため屋根裏にアンテナを設置できる可能性も高くなります。

お住まいの地域が強電界地域であるかどうかは、以下Webサイトで簡単に調べることができます。

一般社団法人放送サービス高度化推進協会の「A-PAB」のWebサイト「地デジ放送エリアのめやす」では、ご自宅の住所や郵便番号を入力し簡単に検索できます。

電界地域の区分けは法律などで明確に分かれているものではありません。

電界の区分はおおよその基準になりますので、強電界エリアであっても、立地条件によっては電波が弱くなることもあります。

参考程度に把握するようにしましょう。

近所のアンテナを調べる

近所の家に設置されているアンテナ種類を参考に、電波状況を推測するケースもあります。

ご近所のほとんどでデザインアンテナを設置している場合、電波状況の良好なエリアである可能性が高いです。

一方、八木式アンテナばかりが設置されている場合には、電波状況が悪いおそれがあります。

デザインアンテナは箱状の形をしているアンテナで、八木式アンテナに比べると電波感度がやや悪い傾向にあります。

そのため、電波の強い地域で採用されることがほとんどです。

八木式アンテナは魚の骨のような形が特徴で、電波感度がよいとされています。

また、八木式アンテナの「素子」と呼ばれる電波を呼び込む横棒が多いタイプは、電波が弱い地域で採用されることが多いです。

近所の住宅がどのようなアンテナを設置しているか、電波の強さを測る目安のひとつとして確認してみると良いでしょう。

電波測定器を使って調べる

電波測定器は電波状況を調べることができる専用機器です。

簡易的な測定をする場合には、2~3千円程度で購入できるアンテナレベルチェッカーでも役立ちます。

安価なアンテナレベルチェッカーは、アンテナ本体につなぎ受信電波の強さを測る仕様です。

その為、購入したチェッカーだけで電波状況を調べることはできません。

手元にあるアンテナの移設や、新品のアンテナの取り付け時に使うと便利です。

電波状況は、電波の強さに応じてチェッカーのランプが点灯し、視覚的に確認することがでいます。

ワンセグ携帯電話で調べる

ワンセグ機能が付いている携帯電話をお持ちの場合、電波状況を簡単に確認することができます。

お手持ちのスマートフォンがワンセグ非対応であっても、ワンセグ対応の機種が家に眠っているケースもありますので探してみると良いでしょう。

テレビアンテナで受信するのはフルセグなのに、ワンセグ携帯電話が役にたつかと思われる方もいるでしょう。

ワンセグは、13セグメントがある日本の地上デジタル放送のうち、1つのセグメントを使って行われているテレビ放送のことを指します。

一方フルセグは、他の12このセグメントも使った一般家庭向けのテレビ放送を指します。

テレビアンテナの受信において、ワンセグの受信状況と同じではありませんが、電波の強さの目安を測る手段としては有効です。

お持ちのスマートフォンや携帯テレビがフルセグ対応であれば、より確実な情報を得ることができます。

業者に調べてもらう

上記ではご自分で電波情報を調べる4つの方法をご紹介しましたが、あくまでも目安です。

より確実に電波状況を調べたいという方は、アンテナ工事業者に調査依頼をお願いする必要があります。

特に、屋根裏で安定した電波を拾えるかどうかなど限定的な判断を必要とする場合には、専門業者に電波測定をおこなってもらい判断してもらうことが最も確実です。

プロは、電波の強さ(dBμV)に加え、BER値(信号をどれだけ正確に受信できるか)やC/N比(ノイズの割合)なども細かく確認した上で判断します。

電波の強さを確認するだけでなく、アンテナを設置する上で最適な場所であるか導き出すことができるため、設置後テレビが映らないといった心配もありません。

屋根裏設置のメリットとデメリット

八木式アンテナの屋根裏設置のメリットは、住宅の外観が損なわれないことです。

住宅にこだわりがある人は、屋根の上に魚の骨のようなテレビアンテナがあることで外観が損なわれるのを気にするでしょう。

八木式アンテナを屋根裏に設置することで、住宅の外観問題は解決できます。

屋根裏に設置にしている八木式アンテナは、劣化しにくいのもメリットのひとつです。

屋根の上に設置している場合、何年も直射日光や雨風にさらされるので、アンテナがサビて劣化してしまうケースがほとんどです。

鳥のふん害に合う心配もありません。

一方、屋根裏設置のデメリットは、屋外設置に比べて電波状況が弱くなることです。

電波を増幅するブースターを設置すれば問題ないケースも多いですが、その分の工事費用は余計にかかってしまいます。

また、屋根の上に雪が積もると、屋根裏内の電波が弱くなってテレビの映りが悪くなるケースがあります。

そのため、豪雪地帯では八木式アンテナの屋根裏設置は向いていません。

エコ住宅を建てた家庭では、太陽光パネルとの関係性も考慮すべき点です。

実は、太陽光パネルが設置してあると、八木式アンテナの屋根裏設置はできません。

太陽光パネルはテレビ電波を通さないので、アンテナを屋根裏に設置してもテレビが映らないのです。

もし、太陽光パネルの設置も検討しているのであれば、屋根の上に設置するか、デザインアンテナの設置を検討しましょう。

ー関連記事ー

屋根裏へアンテナ設置に必要なもの

屋根裏アンテナDIYの手順

手順①:点検口を探し屋根裏に入る

屋根裏に続く点検口ですが、一般的に2階の天井に設置されています。

その他には壁面や、クローゼットの天井、お風呂場の天井に点検口が設置されているケースもあります。

点検口の入り方は前述でご紹介した通り、ネジを外し1枚目の蓋をさげ、2枚目の蓋を床上まで押し上げ開けて入ります。

屋根裏の温度ですが、各お部屋以上に冬場は冷え、夏場は暑いことが予想されます。

さらに、木造住宅の場合には木くずが散らばっている可能性もあります。

汚れても良い動きやすい作業着を着用のうえ入るようにしましょう。

また、屋根裏では梁以外に体重をかけないよう注意してください。

梁以外の場所では、板が薄く天井が抜けてしまう可能性もあります。

断熱材に覆われどこが梁かわからない場合には、無理はせず専門業者に設置を依頼するようにしてください。

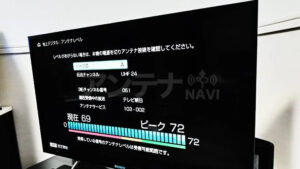

手順②:電波の受信感度を調べる

どの位置にアンテナを設置するか、手持ちの電波測定器を使って調べます。

レベルチェッカーをアンテナ直接つなぎ、電波を受信しやすい位置や角度を導きだします。

設置位置や角度が決まれば、本来であれば土台を固定しアンテナの取り付け作業に移りますが、素人の場合設置場所を正確に見つけることは難しい工程となります。

本体固定後にテレビが映らないとなれば、やり直すにはさらに時間がかかります。

その為、アンテナを固定前に先にテレビの映りを確認することをおすすめします。

八木式アンテナを設置する場合には、階下で事前に本体を組み立ててから屋根裏に持ち込むようにしましょう。

運ぶときには、アンテナの素子をぶつけて傷つけないよう気をつけながら慎重に行いましょう。

屋根裏に十分なスペースがあれば、現場で組み立てても良いです。

手順③:アンテナの土台を柱に固定する

アンテナの土台を柱に固定する際、専用のボルトを使います。

金具はアンテナの種類によって種類が異なります。

デザインアンテナの場合には付属の取り付けパーツを使い、八木式アンテナの場合にはサイドベースと呼ばれる壁面設置専用の金具を使います。

手順④:アンテナ本体を土台に取り付ける

付属のボルトで土台にアンテナ本体を取り付けます。

のちほどテレビの映りを確認しながら細かい角度調整をするため、ここではボルトをきつく締めず仮止め程度に固定します。

こちらの行程は集中して作業を行ってください。

手元が狂い本体を落としてしまえば故障につながる恐れもあります。

手順⑤:ブースターと分配器にアンテナを接続する

まずブースターですが、アンテナだけでは電波が弱いときにブースターを設置します。

ブースターは電波を増幅させる機能があり、複数のお部屋でTVを視聴する場合にも、安定した電波を供給してくれます。

ブースターは本体部と電源部の2つから構成されていますが、それぞれ小型なため設置するのに場所を取りません。

一般的にアンテナのそばに本体部を設置しますが、アンテナの下から1メートル以上離して設置します。

電源部分はテレビの近くに設置することが多く、電源プラグをコンセントに挿し接続します。

分配器の接続方法ですが、入力(IN)端子にアンテナ側のケーブルをつなぎます。

分配器には、3分配器や6分配器・8分配器など分配の数は様々です。

電波は電波は分ければ分けるほど、一つの信号は弱くなります。

そのため、過剰に分配することはあまりおすすめできません。

ご自宅のお部屋数、テレビの台数に合わせて最適な分配数を選ぶようにしましょう。

尚、分配器ですが、新築の場合にはお家を建てた際にハウスメーカーによって既に設置されていることがほとんどですので、予め探しておくとよいでしょう。

手順⑥:テレビの映りを確認する

テレビがきれいに映るかは、アンテナレベルを確認します。

アンテナレベルはテレビ画面の設定メニューを使って調べますが、テレビ本体のメーカーによってその方法は異なります。

尚、一度で安定したアンテナレベルになると良いですが、素人の場合にはそう簡単に進まないケースがほとんどです。

その為、映りの確認作業は1人ではなく2人でおこなうようにしましょう。

1人がテレビの映りやアンテナレベルを確認し、その結果を電話で伝えながらもう1人がアンテナの角度を微調整していきます。

映りが悪い場合には数ミリ単位でアンテナの向きを調整していきます。

どうしても1人で作業を行う場合には、電波が一番強くなる角度をアンテナチェッカーで探し、部屋に下りてアンテナレベルを確認すす作業を繰り返します。

すべてのチャンネルで映像の乱れがなく、アンテナレベルがアンテナしていることえを確認できれば本体をしっかりと固定し作業は終了となります。

アンテナの微調整を繰り返し一向にテレビ映りが悪い場合には、アンテナ設置業者に依頼するようにしましょう。

アンテナ設置工事は高度な技術を要します。

映らない原因がアンテナの向きだけでない可能性も考えられます。

安全にDIYを行うためのポイント

.png)

ポイント1:電波塔の調べは事前に行う

屋根裏は閉鎖空間なため、アンテナを向ける方向などは事前に把握しておくことが大切です。

地デジアンテナは電波塔に向けて設置するため、「一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)放送エリアのめやす」で事前に電波塔のある方角を確認しておきましょう。

ポイント2:電波塔の方向に向くようアンテナを固定する

電波塔への向きがズレているとテレビは綺麗に映りませんので、設定位置の判断は慎重に行ってください。

また、アンテナに意識が集中し足を滑らせる可能性もありますので注意しながら安全第一で進めてください。

ポイント3:ブースター設置有無について事前に検討する

ブースターは電波の強い地域では必要でない場合もありますが、複数の部屋でテレビを視聴する場合には前もって設置を検討しておく必要があります。

テレビ台数が多いと各テレビに電波を分配する際どうしても電波が減衰してしまいますので、その点も含めて判断するとよいでしょう。

屋根裏アンテナ設置工事の費用

アンテナを屋根裏に設置する場合の費用相場は、業者によって費用は前後しますが約20,000〜70,000円ほどとなります。

尚、現場の現状によって追加料金が発生する場合もございます。

以下、設置条件を満たさない場合には追加費用がかかることもございます。

設置条件を満たさない場合は、配線引き回し工事などをする必要が生じ、8,000円を目安に追加料金が発生します。

そのため専門業者にお願いする際には、どのような場合で追加料金が発生するか前もって確認しておくとよいでしょう。

ーアンテナ工事費用の相場ー

地デジアンテナ屋根裏設置事例

設置事例①:大阪府阪南市の新築住宅のお客様

屋根裏にデザインアンテナを設置したケースです。

まず柱にデザインアンテナ専用の金具を固定し、金具にアンテナ本体を取り付けていきます。

屋根裏へは十分な電波と十分な設置スペース、屋根裏に必要な配線設備が通っていれば設置できます。

設置事例②:岐阜県岐阜市の新築住宅のお客様

ブラックのデザインアンテナを屋根裏に設置させて頂きました。

デザインアンテナのカラーは、ブラック・ホワイト・ベージュ・ブラウンの4色展開です。

屋根裏に設置する場合にはお好きなカラーでお選び頂きますが、外壁面に設置する場合はご自宅の外壁のお色味に合わせて設置することで目立ちにくくなるので同色のカラーの設置をおすすめしています。

カラーについては、お見積もりなどのやり取りの際にご相談頂けます。

設置事例③:埼玉県飯能市の新築住宅のお客様

|

|

デザインアンテナと4K8K対応BS/CSアンテナを同時に設置した事例です。

BS/CSアンテナは室内には設置できないため、基本的には野外への設置となります。

基本的には、地デジアンテナはお近くの電波塔に向けて設置し、BS/CSアンテナは全国一律で南西110度を向けて設置します。

2種類のアンテナを同時に取り付けることで、セット価格が適用され通常よりお得に設置できました。

設置事例④:奈良県橿原市の新築住宅のお客様

屋根裏にデザインアンテナを設置していますが、アンテナを横向き設置しています。

横向きであるのは受信している電波の種類が異なる為です。

屋外設置では、雨などの影響を受けるため推奨できない設置方法ですが、屋根裏の場合は天候の影響を受けないため、こういった設置も可能です。

デザインアンテナはお家の外観を損なわずに設置ができ、さらに、天候にも左右されることがありませんから、台風などによるアンテナ転倒のリスク回避や経年劣化も軽減してくれるなどのメリットもあります。

設置事例⑤:愛知県知多市の新築住宅のお客様

|

|

八木式アンテナを屋根裏に設置しています。

こちらは、通常より素子の数が多い種類の八木式アンテナを設置しています。

素子とは、魚のろっ骨のような部分を指します。

素子数が多いほど受信感度が高くなり、屋根裏でも安心して利用できます。

こちらは新築住宅だったこともあり、屋根裏に設置したことで美観を保つことができたと大変満足されたご様子でした。

設置事例⑥:神奈川県横浜市鶴見区の新築住宅のお客様

|

|

八木式アンテナを屋根裏に取り付けました。

こちらの八木式アンテナも設置事例⑤と同様に素子の数が多いタイプです。

屋根裏設置への希望が強いお客様のご要望を叶えるためには受信感度が高いものが最適と判断しました。

屋根裏のスペースの関係でアンテナ全体を写真で撮れませんでしたが、受信電波のレベルは良好でテレビ映りも綺麗でした。

設置事例⑦:兵庫県西宮市の新築住宅のお客様

八木式アンテナを屋根裏に設置しました。

こちらのご邸宅では屋根裏のスペースが収納として使用されていましたが、アンテナも設置できる広さがありました。

屋根裏設置には条件があり、電波強度や屋根裏の広さなど地域の電波環境と建物の状況によって可否が判断されます。

工事当日に屋根裏設置も可能とお伝えして、当設置方法を選ばれました。

外観に影響がなく仕上がりに大変お喜びいただきました。

アンテナの屋根裏設置に関するQ&A

火災の心配について

アンテナ自体には電気は通っていません。

従って、アンテナや周辺機器を適切に設置して環境での火災の心配はありません。

しかし、電波を増幅させるブースターを設置している際には注意が必要です。

ブースターには電気が流れているため寿命が近づくと故障などで熱をもつ危険があります。

最悪の場合では漏電して発火する可能性も否定できません。

ブースターの耐用年数は約10年とされていますので、期限が来る前には必ず交換するようにしましょう。

アンテナ固定のために柱に穴を開けても大丈夫?

サイドベースの固定や取り付け金具を柱に固定する際に、使用するボルトやネジは直径6㎜程度のものです。

6㎜程度のビス止めであれば構造に影響はありません。

例えば、直径3㎝を超える穴を貫通させた場合であれば柱の強度を下がる可能性もありますが、固定用ボルトを数カ所打ち込む程度になりますので心配する必要はございません。

高温多湿でも大丈夫?

地デジアンテナ本体は高温多湿の環境でも十分に耐えられます。

先述でも申し上げましたが、配線を含む地デジアンテナは電気機械ではありませんので、熱や湿気で故障することはありません。

しかし、地デジアンテナの中にはブースター内臓タイプの種類もございます。

ブースター内臓のタイプは電源を使用しますので、高温多湿になりやすい屋根裏では使用が禁止されていることもありますので注意が必要です。

雪が降っても大丈夫?

屋根に分厚い雪が覆うことで、たしかに電波が減衰することは考えられます。

しかし、野外に設置しているアンテナ本体に直接雪が積もるほうが大問題です。

電波が弱まることはもちろん、雪の重みでアンテナが折れてしまう危険性もあります。

そのため、多少電波が減衰することがあったとしても、雪国の対策として反対に屋根裏へのアンテナ設置が有効な場合は多いのです。

まずはアンテナの専門業者に相談し、ご自宅の電波状況を確認することから始めましょう。

寿命に変化はある?

屋根裏に設置することで、アンテナは雨風や雪、鳥などの影響をうけなくなります。

アンテナ本体や固定金具なども錆びにくく劣化スピードは緩やかになり経年劣化も軽減してくれます。

アンテナの寿命は一般的に10年と言われていますが、外的要因から守られるため寿命にも変化をもたらすと考えられます。

その他のアンテナ設置方法は?

屋根裏に設置する以外に外観を損なわない方法は沢山あります。

①デザインアンテナの設置

デザインアンテナは長方形のスタイリッシュなアンテナで、外観に溶け込むデザインが人気となっております。

カラーも豊富で外壁と同色のアンテナカラーで揃えることで目立たない仕上がりとなります。

②室内アンテナの設置

室内アンテナとは室内に設置できるアンテナのことで、アンテナケーブルをテレビに直接つなぐだけで使えます。

室内アンテナは電波の受信感度が弱いため、全てのお宅で利用できるアンテナではありません。

画像の乱れなく視聴できるのは、強電界地域と限られます。

③八木式アンテナの壁面設置

八木式アンテナと言えば屋根上に設置されているイメージですが、電波状況によっては壁面設置も可能です。

外壁に設置する場合には、サイドベースを使って固定します。

正面から見えずらい位置に取り付けることで、美観を損なうことなく設置することができます。

アンテナなしでテレビ視聴する方法

光回線テレビやケーブルテレビの契約を行えば、アンテナを設置せずとも地上デジタル放送を視聴することができます。

しかし、光回線テレビやケーブルテレビを使用するためには、工事費や初期費用に加え月額の使用料がかかります。

契約する回線によって費用は異なりますので、インターネットなどの使用状況も踏まえプランなどを検討すると良いでしょう。

光回線、ケーブルテレビ、アンテナ設置について初期費用、月額料金や2年間の総額を比較してみます。

2年間の総額を見るとアンテナ設置のお得さがわかります。

|

テレビ アンテナ |

光回線 ※1 |

ケーブル テレビ※2 |

|

| 初期費用 | 30,000円~60,000円 |

19,800円 (戸建て 標準工事) |

3,300円 (事務手数料) |

| 月額料金 | 0円 |

月額3,850円 +ネット料金 +チューナーレンタル料550円 |

月額6,074円 |

| 2年間の総額 | 30,000円~60,000円 |

125,400円 +ネット料金 |

149,076円 |

※いずれもプランによって変動します

テレビアンテナの設置工事はみずほアンテナへ

屋根裏設置というとデザインアンテナのイメージが強いと思います。

実例としてはイメージ通りデザインアンテナが多いです。

しかし八木式アンテナを屋根裏に設置することもあります。

ただ実例を紹介している業者はあまり多く見かけません。

それは八木式アンテナの屋根裏設置はアンテナ工事の中でも高い技術が必要になるためです。

はっきり申し上げてどこの業者でもできる工事ではありません。

アンテナ工事の依頼先は実績や技量も選ぶポイントです。

みずほアンテナはアンテナ工事を専門にしており、丁寧で綺麗な仕上がりに好評をいただいています。

ご相談は完全無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

八木式アンテナは電波が弱い地域でも対応できるので、設置メリットの大きいアンテナといえます。

屋根裏に設置する場合は、八木式アンテナやテレビ電波の特徴をしっかり理解しておかなければなりません。

アンテナを設置する際にまず優先したいのは、テレビがしっかり映るかどうかです。

そのためには、親局や中継局からのテレビ電波を、アンテナがしっかりキャッチできるように設置する必要があります。

残念ながら、八木式アンテナをどこに設置したいのかと、どこに設置するべきかは、必ずしも一致するわけではありません。

しかし、屋外と屋根裏、それぞれに八木式アンテナを設置した場合のメリット、デメリットをしっかり理解していれば、最善の策を見つけられるでしょう。

何の知識もなく業者に丸投げしてしまうのはあまりお勧めできません。

きちんとした説明もなく、電波レベルの調査を行わないで作業をする業者も存在するからです。

まずは自身で八木式アンテナの特徴をしっかり知るようにしましょう。

ー八木式アンテナの屋根裏設置の関連記事ー

☞【【2024年最新】テレビアンテナ工事の費用相場は?内訳や業者の選び方も解説】

☞【強電界地域・弱電界地域とは?テレビの電波の強さの調べ方を紹介!】